S’engager à réduire l’empreinte écologique à l’échelle mondiale, notamment par le biais d'une aide au développement intensive et de la solidarité internationale.

Au niveau mondial

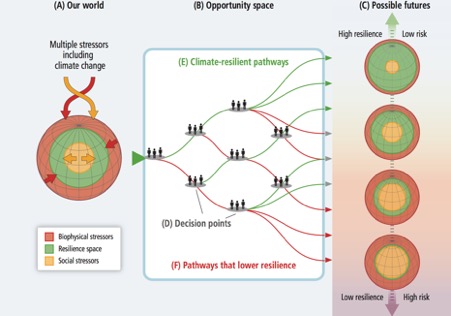

Le changement que nous devons apporter est un processus. C’est un enchaînement de décisions et de choix que nous devons développer et évaluer pas à pas et à différentes échelles, dans le but de générer une résilience maximale pour la Terre et ses habitants.

Sur la base de cette approche, le GIEC propose depuis longtemps un modèle de changement qui tient compte des deux défis auxquels nous sommes confrontés : les contraintes biophysiques, dont fait partie le climat, et les besoins sociaux. Le modèle montre clairement que l’espace vital de l'humanité se situe entre les deux et ne peut qu’augmenter si l’on s’attaque aux deux problèmes en même temps. Il donne également une bonne indication de la façon dont les possibilités de trajectoire radicalement différentes débouchent sur des résultats qui le sont tout autant. Mais en même temps, il indique clairement que ces trajectoires sont le résultat d’une multitude de décisions, avec peut-être même des erreurs et des corrections possibles, et ne dépendent pas d’un seul grand plan ou d’une unique grande révolution. Il s’agit d’une réorientation qui tient compte des limites dans lesquelles l’humanité peut aller de l’avant. Nous ne pouvons tolérer trop d’erreurs ou de retards, sans quoi nous nous retrouverons inévitablement dans le scénario le moins favorable avec des risques élevés et peu de possibilités de résilience pour les générations futures.

Cette approche fournit un bon cadre pour évaluer chaque politique et chaque décision politique à chaque niveau. Elle illustre aussi parfaitement la nécessité d’une approche globale et intégrée dans laquelle de nombreuses décisions jouent un rôle pour progresser sur la voie d'un monde durable.

On dit souvent que nous sommes trop nombreux : trop nombreux en Belgique, trop nombreux dans le monde. Et certains lancent aussitôt un appel pour avoir moins d’enfants ou même ne pas en avoir. Bien sûr, notre nombre joue un rôle dans l'impact de l’humanité sur notre planète. Plus il y a d’êtres humains, plus leur impact potentiel est grand.

L’effondrement mondial des écosystèmes et les menaces qui en découlent pour toutes les formes de vie sont en grande partie causés par les « leviers » suivants :

- Le nombre total d’êtres humains vivants sur Terre.

- L’impact spatial et écosystémique par individu.

- Les actions économiques et socioculturelles des humains qui induisent cet impact écosystémique. Ces actions se caractérisent par un grand anthropocentrisme et une croyance en la possibilité d’une croissance économique quantitative infinie d'un marché régi par les capitaux.

Les conséquences de des « leviers » sont connues :

- La disparition des écosystèmes et des biotopes entraîne la disparition des espèces qui en dépendent. Par exemple, dans le cas des insectes, 80% du nombre de spécimens (et non des espèces) a déjà disparu. Le poids total de tous les vertébrés terrestres (biomasse vertébrée) se compose à 65% de bétail destiné à la consommation humaine, à 32% de l’humanité proprement dite, et à seulement 3% des vertébrés vivant dans la nature. Chaque espèce combine son propre territoire, où elle est majoritairement présente, avec un territoire extérieur qu’elle partage en position minoritaire avec d’autres formes de vie. Aujourd’hui, l’humanité domine plus de 70% des terres fertiles de la planète et les revendique presque entièrement pour son propre usage.

- Les émissions de gaz à effet de serre provoquent le réchauffement du climat.

- L’eutrophisation et l’agriculture à grande échelle entraînent la pollution des nappes phréatiques profondes et envahissent les écosystèmes.

- L’extraction des matières premières est responsable de 95% de la disparition totale des écosystèmes et de 50% de la totalité des émissions.

- Le CO2 provoque l’acidification des océans, affectant le phytoplancton qui est responsable de 75% de toute la production d'oxygène sur la Terre (contre 25% seulement pour les arbres).

- Les déchets causent la pollution du sol et des eaux, la « soupe de plastique » dans les océans, etc.

La fraction minimale globale de l’espace écosystémique pour toutes les espèces non-humaines est estimée à la moitié de la superficie terrestre. En soi, c’est déjà un signe miraculeux de la résilience du système planétaire : il reste sain et en équilibre même si une seule des 8,5 millions d'espèces revendique presque à elle seule 50% de la superficie. Le problème, cependant, c’est que nous en sommes déjà très loin aujourd'hui. Notre dépassement planétaire couvre l’ensemble du globe, y compris dans le Sud. Bien que les émissions des populations locales y soient faibles, l’utilisation des sols de leur agriculture informelle à petite échelle est déjà beaucoup plus importante.

Le pire, cependant, c’est qu'une grande partie des terres est exploitée par des entreprises multinationales (agriculture, matières premières, déforestation). La superficie des réserves naturelles dans les pays du Sud continue à diminuer, et la biodiversité se réduit comme peau de chagrin presque partout dans le monde. Ainsi, si l’on considère l’espace aussi bien que les émissions, alors l’utilisation totale de cet espace par l’humanité est tout aussi importante que la répartition inégale de cette utilisation. Les moyennes n’existent pas quand il s'agit de mettre en œuvre et de concrétiser des politiques locales, mais bien pour chiffrer les objectifs minimaux à atteindre.

Si nous voulons savoir combien de personnes la Terre peut nourrir, cette question n’a aucun sens si l’on ne définit pas ce que l’on entend par le mot « peut ». Si toute la nature peut disparaître et que la planète entière peut se composer de villes, de villages et pour le reste uniquement de terres agricoles (un modèle qui n’est en fait ni biologiquement possible ni tenable), alors, de façon purement abstraite et théorique, ce chiffre peut atteindre entre 12 et 15 milliards. En revanche, si l’on veut donner à chaque espèce de plantes et d’animaux - y compris à l’Homme - un espace écosystémique optimal et sain, la population maximale dépend de la consommation moyenne de l’espace écosystémique par individu. Cette question signifie que si nous voulons lutter pour l'équité planétaire, nous devons nous demander quel niveau de vie accessible à tous nous voulons atteindre (avec la condition supplémentaire que l’on ne se situe pas trop au-dessus ou trop au-dessous). Et sur cette base, il est possible de faire une estimation approximative du maximum, l’ordre de grandeur étant plus important que la précision.

- Si la planète entière vit comme l’Américain moyen, ce maximum se chiffre à un milliard de personnes.

- Si elle vit comme le Français moyen, alors ce maximum est de 2 à 2,5 milliards (selon les modèles mathématiques).

Mais si nous réfléchissons plus en profondeur à l’impact, il est clair que sur la totalité de notre impact global, la population - bien qu’importante - joue malgré tout un rôle moindre que l’empreinte individuelle dans les pays les plus riches. La quantité, la nature et le mode de consommation et de production sont donc beaucoup plus importants. Si nous voulons voir un changement rapide de l’impact de l’humanité sur la Terre, nous devons nous concentrer principalement sur notre consommation et notre production.

Réduire le taux de natalité mondial peut certainement contribuer à réduire l’impact de l’humanité sur la planète. Mais si l’on se concentre uniquement sur le taux de natalité, il est impossible d’appréhender vraiment l’évolution actuelle. Au cours des 50 dernières années, le taux de natalité a diminué de moitié, passant de 4,8 enfants par femme à 2,4 enfants. Dans la mesure où nous pouvons continuer à réduire la pauvreté et à élargir l’éducation des femmes, nous savons que le taux de natalité mondial continuera à baisser. Depuis 2017, plus de la moitié de la population mondiale vit dans des pays où le taux de natalité est inférieur au taux de remplacement. La tendance générale mondiale correspond à une nouvelle baisse spontanée des taux de natalité. Aujourd'hui, nous avons atteint un pic dans le nombre d’enfants que compte l’humanité et qu’elle pourra sans doute compter un jour. Deux milliards d’enfants de moins de 15 ans vivent sur Terre, et ce nombre n’augmentera pas. La principale croissance de la population mondiale au cours des prochaines décennies concernera les adultes et les personnes âgées. Les enfants d’aujourd'hui ont beaucoup plus de chances de grandir, et l’espérance de vie que nous connaissons en Belgique s’étendra de plus en plus au monde entier.

L’ONU prévoit que la croissance de la population mondiale due au vieillissement sera tout aussi importante au cours de ce siècle que la croissance due à un taux de natalité supérieur au taux de remplacement. Si nous voulons réduire le taux de natalité plus rapidement que prévu, cela dépendra principalement des efforts que nous déployons pour distribuer la prospérité de manière plus égale et plus rapide, notamment en garantissant l’accès facile à des contraceptifs efficaces. En même temps, nous devons être conscients qu’une baisse du taux de natalité accélérera le vieillissement de la population. En raison de la transition démographique rapide que connaissent actuellement de nombreux pays vers un plus petit nombre d’enfants, le problème du vieillissement de la population va devenir beaucoup plus aigu qu’en Belgique. Mais le résultat global est une énorme révolution dans l’existence humaine. D’un monde où les taux de natalité et de mortalité sont élevés, où la pauvreté et la douleur sont élevées, nous allons vers un monde où moins d’enfants naîtront et où la plupart d’entre eux auront la chance de vieillir. Nous serons plus nombreux, mais avant la fin du siècle, la croissance stagnera et nous assisterons à une diminution de la population.

En Belgique, le taux de natalité de 1,68 enfant par femme est depuis longtemps inférieur au taux de remplacement. La croissance de la population en Belgique est principalement le résultat de la migration. Du point de vue des objectifs climatiques et de la réduction de l’impact de l’être humain sur la Terre, c’est essentiellement une bonne chose. Mieux vaut exploiter au maximum les infrastructures existantes dans les zones les mieux développées du monde plutôt que d’occuper encore plus d’espace de manière expansive. Cela signifie avant tout que nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons optimiser l’exploitation de l’espace au niveau local.

Ce constat nous ramène à la nécessité de repenser fondamentalement la consommation et la production. Le modèle IPAT de Paul Ehrlich (2) reste utile à cet égard comme instrument heuristique : Impact en tant que fonction de la Population, de l’Affluence et de la Technologie. L’impact sur notre environnement est le résultat du nombre de personnes, de leur prospérité et de la technologie utilisée. Dans cette optique, les dernières années sont porteuses d’espoir. En effet, les nouvelles technologies permettent de créer de la prospérité dans de nombreux domaines avec un impact moindre sur la planète. Les nouvelles technologies dans les domaines de l’agriculture, de la production d’énergie et de la communication permettent aux pays jeunes d’améliorer leur niveau de prospérité, sans l’impact lourd hérité des anciennes nations industrielles. Mais l’inégalité croissante entraîne une très mauvaise répartition de cette richesse, et les choix technologiques que nous faisons sont indissociables du cadre économique dans lequel nous nous trouvons.

Notre économie et notre mode de vie, qui se traduisent par notre empreinte écologique, sont donc au cœur du problème et nous devons les repenser radicalement. Nous devons sortir du fondamentalisme pro-croissance, qui considère la croissance économique comme le but ultime de l’action économique. En ce sens, la philosophie préconisée par des économistes comme Kate Raworth (3) est rafraîchissante et nécessaire parce qu’elle s’inscrit dans l’idée d’une économie qui tient compte de l’être humain dans les limites de capacité de la terre. La croissance de la productivité ne doit donc pas nécessairement entraîner une augmentation de la production, et la croissance peut aussi être qualitative plutôt que quantitative. Sans doute devrions-nous rétablir le concept keynésien selon lequel la croissance de la productivité devrait avant tout générer plus de temps libre : le temps en tant que marchandise extrêmement importante et irremplaçable en soi. L’automatisation n’est donc pas nécessairement une menace : elle peut devenir une bénédiction. Pourquoi avons-nous pu accorder un crédit-temps dans les années 1990 et avons-nous pu prendre notre retraite plus tôt alors que nos enfants peuvent toujours étudier plus longtemps ? Notre rapport au temps a radicalement changé ces dernières années sous la pression d’une obsession de la croissance promue principalement par la Commission européenne depuis l’accord de Lisbonne, une obsession de la croissance diamétralement opposée à un monde durable et moins inégal.

À l’échelle mondiale, la croissance démographique stagnera une fois la transition démographique achevée. Cela signifie que les crèches se sont adaptées à la baisse du taux de mortalité. La natalité diminue principalement en raison des paramètres suivants : niveau d’éducation, soins de santé et espérance de vie, égalité des droits pour les femmes. Cela signifie que l’Occident prospère a le devoir de s’engager dans la redistribution et l’aide au développement planétaires, ne fût-ce que parce que cela va dans son propre intérêt à long terme. Une politique nationale en matière de climat et de durabilité exige donc aussi un renforcement et une réorganisation de la coopération au développement et de la politique étrangère.